Unsichtbares Erbe in der Tiefe

Das Grubenwassermanagment ist eine der wichtigsten Aufgaben und größten Herausforderungen der Zukunft.

Gut zu wissen

In den stillgelegten Bergwerken mit den gefluteten Grubenräumen müssen Emissionsbarrieren sowie die Systeme der Wasserfassungen und -ableitungen stabil funktionieren. An den zwei Standorten Schlema-Alberoda und Dresden-Gittersee verbleiben lufterfüllte Grubenbaue von insgesamt 24 Kilometer Länge, die dauerhaft unterhalten werden müssen. Die Flutung der Grube Königstein ist noch nicht endgültig genehmigt. Laufende Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Tests dienen der Entscheidungsfindung.

Grube Schlema-Alberoda

Die Lagerstätte in Aue-Bad Schlema zählt zu den größten weltweit. Mehr als 1.000 uranerzführende Gänge wurden erkundet und abgebaut, das Gestein aus Tiefen von bis zu 1.800 Metern gefördert. Insgesamt wurden beeindruckende 4.200 Kilometer an horizontalen Strecken aufgefahren – eine Entfernung, die der Strecke bis zum Nordpol entspricht.

Stabilität durch Sanierung: Sicherung der Hohlräume

Um die langfristige Stabilität des Geländes zu gewährleisten, mussten viele Hohlräume neu erkundet und zugänglich gemacht werden. Über Bohrlöcher wurden rund 300.000 Tonnen Beton eingebracht, um das Bergwerk vor Einbrüchen und Senkungen zu schützen. Mit der Verfüllung des letzten Schachts 2023 schloss die Wismut GmbH diese umfassende Sanierung ab. Insgesamt wurden fast 500 Kilometer Stollen und Schächte saniert sowie 55 Tagesschächte verschlossen.

Grubenwassermanagement

Seit dem Abstellen der Pumpen 1991 flutet die Grube Schlema-Alberoda kontrolliert. Ein Resthohlraum von etwa 0,5 Millionen Kubikmetern dient als Pufferspeicher. Schadstoffe wie Uran, Radium, Arsen, Eisen und Mangan werden aus dem aufsteigenden Wasser entfernt, bevor es gereinigt in die Zwickauer Mulde eingeleitet wird. Dafür sorgt ein hochmodernes Pumpensystem, das das Grubenwasser zur Wasserbehandlungsanlage leitet.

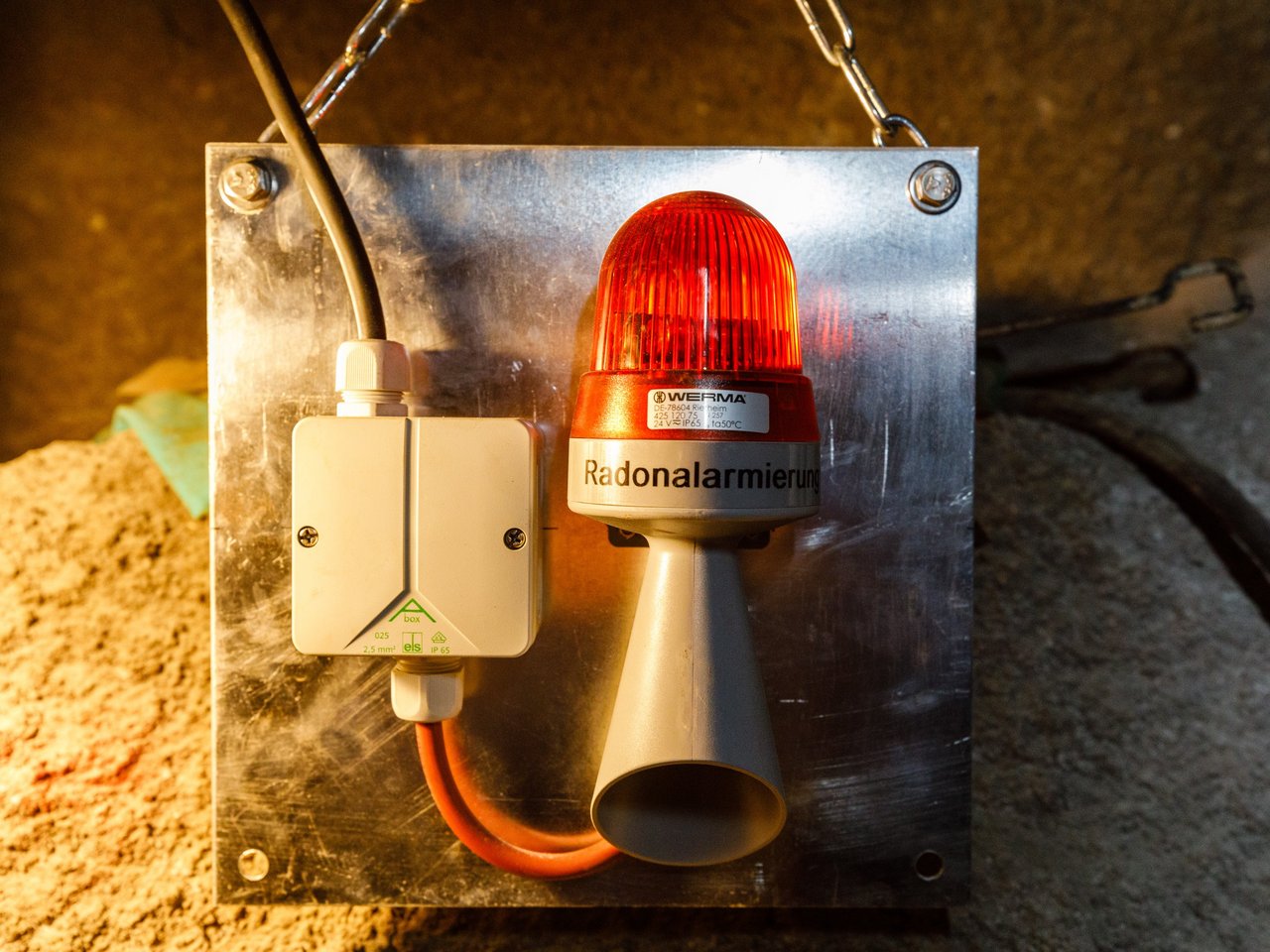

Radon:

Eine Schlüsselherausforderung

Der Umgang mit radonhaltigem Grubenwetter bleibt eine essenzielle Aufgabe. Die Markus-Semmler-Sohle spielt eine zentrale Rolle, da sie die Ableitung der Radonwetter ermöglicht. Intensive Sanierungsarbeiten an der Sohle gewährleisten ein stabiles Streckennetz, das für die Bewetterung und Wasserhaltung unerlässlich ist. Dadurch wird die Radonsituation in grubenbeeinflussten Gebäuden von Bad Schlema verbessert und zusätzlich eine effiziente Wasserableitung sichergestellt.

Sichere Ableitung der Wetter:

Der Abwetterschacht 382

Die radioaktive Luft der Grube wird über den Abwetterschacht 382 auf dem Schafberg abgeleitet. Die strategisch günstige, erhöhte Lage des Schachts erlaubt eine effektive Verdünnung der Wetter, ohne die Öffentlichkeit zu gefährden. Diese Maßnahme ist ein weiterer Baustein für den sicheren und nachhaltigen Betrieb des Standorts.

Grube Dresden-Gittersee

Die Flutung der Grube Dresden-Gittersee begann im Mai 1995 und wurde in mehreren Etappen durchgeführt, um die Wasserstände schrittweise zu erhöhen. Bis zum Jahr 2000 zeigte eine umfassende Bewertung der hydraulischen Situation jedoch, dass eine vollständige Ableitung der Grubenwässer über die alten Steinkohlenbergbaubereiche nicht möglich war.

Notwendige Maßnahmen: Ein neuer Stollen für den Wasserabfluss

Untersuchungen ergaben, dass eine vollständige Flutung der Grube nur durch zusätzliche Stollenauffahrungen und eine gezielte Ableitung der Grubenwässer in einen Vorfluter abgeschlossen werden konnte. Um dieses Ziel zu erreichen, ließ die Wismut GmbH einen neuen Stollen auffahren. Seit Oktober 2014 fließt das Grubenwasser aus der Grube Gittersee über den WISMUT-Stolln und den Tiefen Elbstolln kontrolliert in die Elbe ab.

Langfristige Überwachung: Sicherheit und Funktionalität

Trotz der erfolgreich eingerichteten Ableitung erfordert das System eine kontinuierliche Betreuung. Um einen ungehinderten Abfluss des Wassers sicherzustellen, werden der Stollen und die dazugehörigen Abflusssysteme regelmäßig von Schlamm und anderen Ablagerungen befreit. Diese Arbeiten sind entscheidend, um den Betrieb und die Umweltsicherheit der Grubenwasserableitung zu gewährleisten.

Grube Königstein

Eine der letzten großen Herausforderungen

Blickt man von der Festung Königstein im Nationalpark Sächsische Schweiz, ahnt man nicht, welch komplexe Prozesse sich unterhalb der Oberfläche in Sichtweite abspielen. Unmittelbar angrenzend lagerte hier eine große Uranerzlagerstätte. Ab 1967 wurde zunächst konventionell das Erz abgebaut. Wegen sinkender Urangehalte wurde das Uran später durch chemische Laugung gewonnen. Dadurch kamen über 55 Millionen Tonnen Gestein mit schwefelsäurehaltiger Lösung in Kontakt. Ein Teil der Chemikalien ist als Porenwasser im Sandstein verblieben und mobilisiert weiterhin Uran und Schwermetalle.

Kontrollierte Flutung statt Risiko

Aufgrund dieser komplexen Situation war die Sofortflutung ein zu großes Umweltrisiko. Das 1991 entwickelte Konzept zur Flutung der Grube Königstein sah die kontrollierte und gesteuerte Flutung vor. Nach mehrjährigen Experimenten wurde 2001 mit der Flutung der Grube Königstein begonnen und der Wasserstand in der Grube schrittweise angehoben. Durch den bereits seit Jahren durchgeführten Waschungsprozess des Sandsteins in der Grube nahmen die Konzentrationen an Spurenelementen und Uran im Flutungswasser deutlich ab.

Seit 2013 wird das Flutungsniveau in der Grube bei ca. 140 m NN gehalten, um die anschließenden Grundwasserleiter zu schützen. Damit ist bisher nur reichlich die Hälfte des gesamten Grubenvolumens geflutet. Die endgültige Flutung ist eine Herausforderung, die die Entwicklung neuer Ansätze erfordert.

Zukunftsperspektive: Sicherer Abschluss der Flutung

Die Wismut GmbH beabsichtigt, die weitere schrittweise Flutung der Grube durch Maßnahmen, die das Flutungswasser positiv beeinflussen, zu unterstützen. Ziel ist es, stabile hydraulische und hydrochemische Zustände zu erreichen. Dazu startete 2020 einen ersten Feldversuch. Durch Zugabe von Lauge soll das saure Flutungswasser neutralisiert werden. Damit wird eine weitere Mobilisation der Schadstoffe in der Grube weitestgehend unterdrückt.

Der Test basiert auf mehrjährigen erfolgversprechenden Versuchen im Labor und soll auf die Realität in der Grube übertragen werden. Weitere Teste folgten, alle mit dem Ziel, die weitere Flutung der Grube zu ermöglichen.